Die VStM stellt sich vor ...

Sehr geehrter Mineralien- und Fossilienfreund !

Die Vereinigung Steirischer Mineraliensammler ist die größte Sammlervereinigung der Steiermark (gegründet 1967). Bald 50 Jahre, in denen sich das Hobby Mineraliensammeln in vielerlei Hinsicht geändert hat. Eine Zeit, in der aus dem Steckenpferd einer kleinen Anzahl von Interessenten ein Hobby geworden ist, dem viele aus verschiedensten Gründen zusprechen. Und das, obwohl die Anzahl der spektakulären Fundstellen und aktiven Bergwerksbetriebe in dieser Zeit stark zurückgegangen ist. Die Freude an der Natur und die Freude am Sammeln an sich haben gerade in den letzten Jahren wieder stark zugenommen.

Steigendes Interesse bewirkt größere Aufmerksamkeit und besseres Fachwissen. Daraus resultierend haben Sammler in letzter Zeit mehr und mehr auch unscheinbare, früher oft übersehene Mineralien entdeckt. Im Zusammenspiel mit wissenschaftlichen Institutionen ist es damit Sammlern gelungen, einen wichtigen Beitrag zur mineralogischen Erforschung unserer Heimat zu leisten. Ein überwiegender Teil der in den vergangenen Jahren in der Steiermark bekannt gewordenen Mineralfunde wurde von Mitgliedern der VStM gemacht. Viele dieser Funde sind auch international von Bedeutung wie z.B. D'Achiardit, Callaghanit, Fermsit, Ferrierit, Kolbeckit, Nakauriit. Aber auch außerhalb der Steiermark gelangen Funde wie Uralolith, das neue Mineral Weinebenit oder der seltene Friedrichit.

Die Vereinigung Steirischer Mineraliensammler hat sich fast 50 Jahre lang zur Aufgabe gemacht, Sammlern von Mineralien einen Platz für breite Kommunikation zu bieten. Eine wichtige Aufgabe war die Vermittlung von Freude und Wissen zum gemeinsamen Hobby. Die Initiatoren und Gründer der VStM können mit Recht stolz darauf sein, einen Verein geschaffen zu haben, der sich in vieler Hinsicht um das Wissen der Mineralogie, vor allem um die österreichische Landesmineralogie verdient gemacht hat. Die VStM war einer der ersten Mineraliensammler-Vereine Österreichs und ein "Schrittmacher" für nachfolgende Vereine. Es wurde vieles der VStM von anderen Vereinen übernommen, wurde aber von diesen Vereinen nie erreicht. So zum Beispiel gibt es nach wie vor nur bei der VStM eine vereinseigene Zeitschrift in bester Qualität hinsichtlich Inhalt und Aufmachung.

Monatlich Mineralientreffs (jeden 1. Samstag im Monat), Vorträge, Exkursionen, die Mineralia mit ihrer bemerkenswerten Sonderausstellung, unsere Vereinszeitschrift, der STEIRISCHE MINERALOG (bis 1991 - DIE EISENBLÜTE) sind Vereinsleistungen, auf die wir stolz sind und die uns optimistisch in die Zukunft blicken lassen.

Jugendarbeit, wie Exkursionen mit Kindern ist uns ein besonderes Anliegen. Diese Arbeit stellt den Samen für eine künftige Sammlergeneration dar, eine Generation, für die Annäherung zur Naturgeschichte und zum Naturgeschehen noch wichtiger, wenn auch schwieriger sein wird als für uns.

Glück Auf !

Der Vorstand der Vereinigung Steirischer Mineraliensammler

Der Anteil an den Ostalpen

Die geologische Entwicklungsgeschichte der Steiermark lässt sich etwa 500 bis 800 Millionen Jahre zurückverfolgen. Bei einem Erdalter von etwa 4,6 Milliarden Jahren erscheint dieser Zeitraum auf den ersten Blick zwar etwas kurz, doch wenn man dazu das Auftreten der ersten Menschen vor etwa 2,5 Millionen Jahren oder das Aussterben der Saurier vor etwa 65 Millionen Jahren in Relation setzt, wird klar, wie unvorstellbar groß dieser Zeitraum ist.

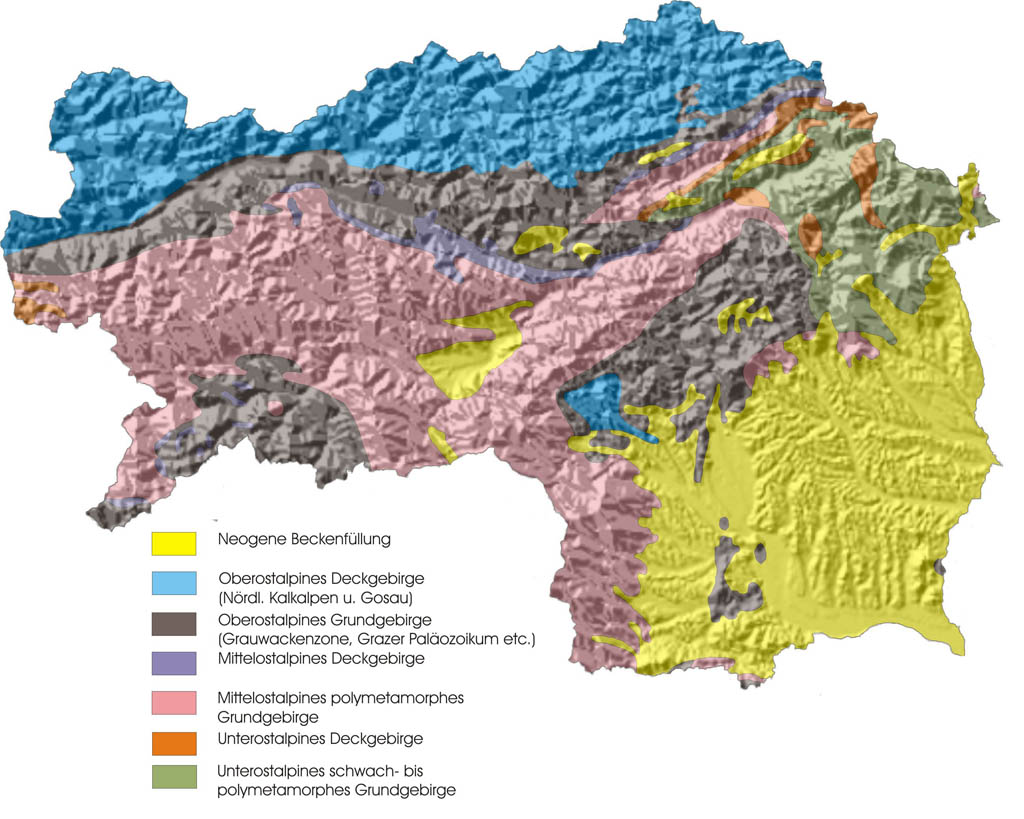

Betrachtet man den Gesteinsbestand der Steiermark, lassen sich zwei Großbereiche erkennen, die am geologischen Aufbau unseres Bundeslandes beteiligt sind: Einerseits die Gesteine der Ostalpen, eines Deckengebirges, dass bei der Kollision der Afrikanischen und Europäischen Kontinentalplatte entstand und andererseits der junge Senkungsraum des Steirischen Neogenbeckens, das dem pannonischen Beckensystem zuzurechnen ist.

Der ostalpine Anteil der Steiermark lässt sich vereinfacht in drei, ursprünglich nebeneinander liegende, im Zuge der alpidischen Gebirgsbildung übereinander geschobene Deckenstockwerke gliedern. Diese werden als Oberostalpin (hangende Einheit), Mittelostalpin (mittlere Einheit) und das Unterostalpin (tiefste Einheit) bezeichnet.

Das Oberostalpin setzt sich aus zwei verschieden alten Deckengruppen zusammen. Der ältere Anteil wird von den Gesteinen der Grauwackenzone, des Grazer-, des Murauer- und des Turracher Paläozoikums gebildet. Diese Gesteinseinheiten entsprechen einem Zeitraum von etwa 450 bis 300 Millionen Jahren vor heute und zum großen Teil aus Meeresablagerungen wie die darin enthaltenen Fossilien (Korallen, Kopffüßler, Dreilapperkrebse, Seelilien etc.) belegen. Daneben treten aber auch Vulkangesteine und untergeordnet Schiefer mit versteinerten urtümlichen Landpflanzen (Baumfarne und Schachtelhalme) auf. Der schmale Streifen der Grauwackenzone, der vom Ennstal über das Palten-Liesingtal und die Eisenerzer Alpen bis in den Bereich von Maria Zell reicht, beinhaltet wichtige Lagerstätten wie den Steirischen Erzberg, aber auch Kupfer-, Magnesit- und Graphitvorkommen.

Darüber lagern die mächtigen Kalk- und Dolomit-Berge der Nördlichen Kalkalpen (z. B. Dachstein, Grimming, Gesäuseberge). Diese sind jünger als die Gesteine der Grauwackenzone (etwa 250 bis 50 Millionen Jahre vor heute). Die Gesteine der Nördlichen Kalkalpen wurden am Nordrand des tropischen Tethys-Ozean und danach am Südrand des damals neu entstehenden Penninischen Ozean abgelagert und enthalten eine Vielzahl versteinerter Meeresorganismen wie Ammoniten, Korallen, Armfüßler, Kalkalgen etc. Von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung sind die Salz- und Gipslagerstätten des Salzkammergutes.

Mittelostalpin und Unterostalpin weisen ebenso wie das Oberostalpin eine Zweigliederung in einen alten Anteil (Grundgebirge mit einem Alter von etwa 500-300 Millionen Jahren) und eine junge im Bereich des Tethys-Ozeans entstandenen Überdeckung auf. Auf Grund von Druck und Temperatur sind die Gesteine dieser beiden Deckenstockwerke jedoch stark verändert worden („Metamorphose“). Fossilien haben sich hier nur in extremen Ausnahmefällen im jungen Deckgebirge erhalten. Das Mittelostalpine Deckenstockwerk baut die Gebirgszüge von Koralm, Gleinalm und Rennfeld, die Seetaler Alpen, die Schladminger Tauern, die Wölzer Tauern und den Troiseck-Floning-Zug auf. Das Unterostalpin hat in der Steiermark eine wesentlich geringere Verbreitung (Fischbacher Alpen, Semmering und Wechsel aber auch in den Rottenmanner Tauern). Typische Gesteine des Mittel- und Unterostalpins sind z. B. Gneise, Marmore, Glimmerschiefer Amphibolite und Quarzite.

Abb. 1: Der Steirische Erzberg und der Pfaffenstein bei Eisenerz. Der Schroffe Gipfelaufbau des Pfaffenstein gehört zu den Nördlichen Kalkalpen, während die bewaldeten Hänge und der Erzberg der unterlagernden Grauwackenzone zuzuordnen sind.

Abb. 2: Leoben mit Mugel und Fensteralm. Blick aus der Grauwackenzone nach Süden ins Mittelostalpin.

Abb. 3: Vereinfachte geologische Karte der Steiermark

Abb. 4: Die Diskordanz am Polster bei Vordernberg als Grenze zwischen Grauwackenzone (unten) und Nördlichen Kalkalpen (oben).

Abb. 5: Ammonit aus dem Steirischen Salzkammergut (Alter etwa 210 Millionen Jahre).

Abb. 6: Versteinerte Koralle aus dem Grazer Bergland (Alter etwa 390 Millionen Jahre).