Für alle Exkursionen gilt:

Abfahrt 07:00 Uhr vor dem Gasthaus Hochl – Zentralfriedhof Graz bzw. Treffpunkt nach Vereinbarung.

Ankunft in Graz um etwa 20:00 Uhr.

Der Fahrkostenbeitrag beträgt im Falle einer Busfahrt je nach Fahrt für Erwachsene zwischen 40 und 50 €. Kinder, Jugendliche und Studenten zahlen keinen Beitrag.

Bei Fahrten mit Privat-PKWs fallen keine Exkursionsbeiträge an, bei Fahrtgemeinschaften werden die Mitfahrer jedoch gebeten, sich an den jeweiligen Fahrtunkosten zu beteiligen!

Festes Schuhwerk, Helm, wetterfeste Kleidung sowie ausreichend Getränk und Jause sind von Nöten!

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte haften für die minderjährigen Teilnehmer!

Für Exkursionen ist ein Mittagstisch vorgesehen!

Natürlich gelten für beide Veranstaltungen die Abstandsregeln sowie ev. Maskenpflicht in Bussen und PKWs bei Fahrtgemeinschaften.

Genauere Info bei Helmut Offenbacher,

Handy 0699 11080141

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

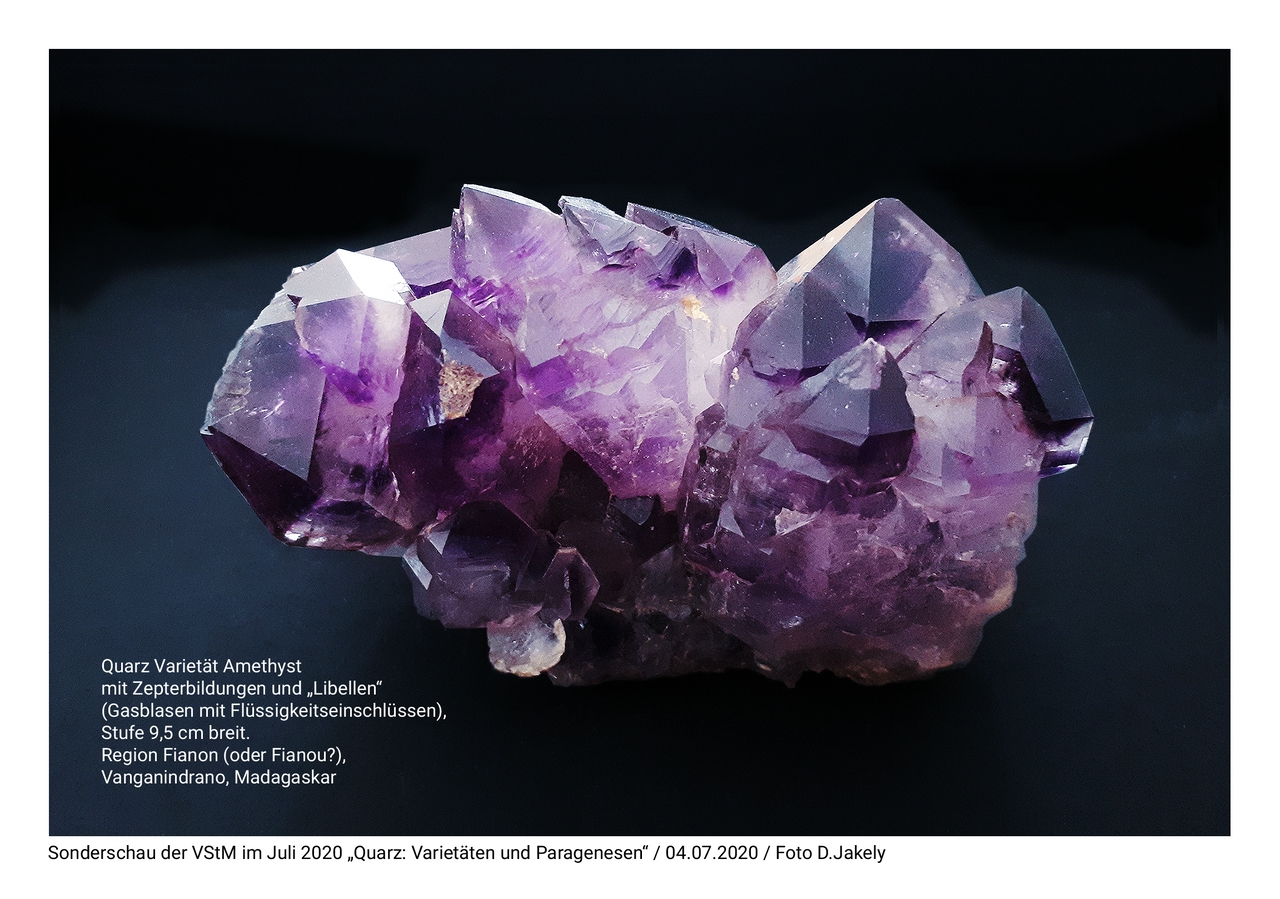

Quarz: Varietäten und Paragenesen

Kleine Sonderschau der VStM am 4. Juli 2020

von Dietmar Jakely

Zum Thema dieser kleinen Sonderschau ließen sich endlos viele Stücke abbilden, denn das Mineral Quarz, SiO2, ist als "Hansdampf in allen Gassen" beinahe in jedem Gestein und in unzähligen Mineralisationen und Paragenesen vertreten. Kein Wunder also, dass Farben und Formen dieses Minerals so zahlreich entstanden sind. Allein die Aufzählung aller Varietäten und Ausbildungsformen bedarf gründlicher Recherche und liefe dennoch Gefahr, unvollständig zu sein.

In einer kleinen, gut beleuchteten Vitrine werden nur an diesem einen Tag und nur für wenige Stunden Belegstücke einer privaten Sammlung gezeigt. Die selbst gefundenen Schätze aus der Heimat, auch von Urlaubsreisen mitgebrachten und über viele Jahre eingetauschten oder gekauften Mineralien, zeigen auf einen Blick so manche Vorliebe des Sammlerpaares Hildegard Könighofer und Dietmar Jakely. Um auch jene Liebhaber*innen teilhaben zu lassen, denen ein Besuch der kleinen Sonderschau nicht möglich war, wurden beispielhafte Mineralienstufen fotografiert, mit einer kurzen Beschreibung versehen und online gestellt. Damit wird einerseits die homepage unserer Vereinigung belebt und andererseits die Ausstellung "auf ewig" dokumentiert. Die einzelnen Sammlungsstücke wurden mit dem Smartphone sehr schnell und bei natürlichem Licht fotografiert. Das mag heutzutage wenig professionell sein, doch ich bin überzeugt, dass sich die Mühe und der Aufwand gelohnt haben.

Glück Auf!

Zur Galerie!

Zur Galerie!

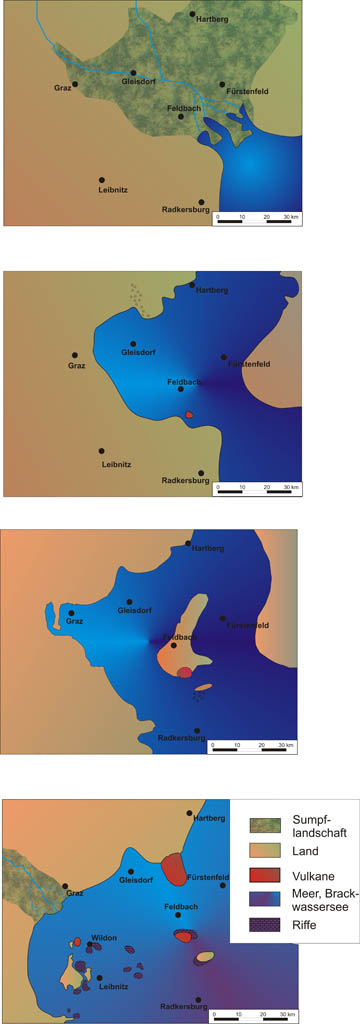

Das Steirische Becken

Im Gegensatz zum Rest der Steiermark , der den Ostalpen zuzurechnen ist, sind große Teile der West- und Oststeiermark geologisch gesehen sehr jung und werden als Steirisches Neogenbecken bezeichnet. Dieser Senkungsraum ist dem pannonischen Beckensystem zuzurechnen und wird in ein kleineres Weststeirisches- und ein größeres Oststeirisches Becken untergliedert. Die zunehmende Absenkung und Verfüllung des Steirischen Neogenbeckens steht mit der gleichzeitigen Hebung der Alpen in den letzten 20 Millionen Jahren in zusammenhang. Das Steirische Becken erreicht eine Tiefe von über 3000 Metern. Seine Entstehungsgeschichte Beckens lässt sich anhand der hier abgelagerten Gesteine und der darin enthaltenen Fossilien relativ genau rekonstruieren.

, der den Ostalpen zuzurechnen ist, sind große Teile der West- und Oststeiermark geologisch gesehen sehr jung und werden als Steirisches Neogenbecken bezeichnet. Dieser Senkungsraum ist dem pannonischen Beckensystem zuzurechnen und wird in ein kleineres Weststeirisches- und ein größeres Oststeirisches Becken untergliedert. Die zunehmende Absenkung und Verfüllung des Steirischen Neogenbeckens steht mit der gleichzeitigen Hebung der Alpen in den letzten 20 Millionen Jahren in zusammenhang. Das Steirische Becken erreicht eine Tiefe von über 3000 Metern. Seine Entstehungsgeschichte Beckens lässt sich anhand der hier abgelagerten Gesteine und der darin enthaltenen Fossilien relativ genau rekonstruieren.

Erste Absenkungsbewegungen erfolgten vor etwa 19 Millionen Jahren. Vor 16 Millionen Jahren begann das das Meer in weite Bereiche der Südsteiermark vorzudringen und reichte zur Zeit seiner größten Ausdehnung bis an den Saum der Koralm heran. Bis vor etwa 13 Millionen Jahren existierte hier eine nach Südosten offene Meeresbucht mit aktiven Vulkanen vor allem im Raum Gleichenberg, aber auch in der Umgebung von Wildon bei Weitendorf. Von Graz nach Süden erstreckte sich über den Sausal eine Reihe von Untiefen und Inseln. Hier konnten sich Korallen- und Kalkalgenriffe bilden. Westlich davon lag eine geschützte Bucht mit schlammig-sandigem Meeresboden. Nordwestlich (Köflach-Voitsberg) und südwestlich (Wies-Eibiswald) schloss daran ein Küstenabschnitt mit ausgedehnten Sumpflandschaften an, in denen ideale Bedingungen zur Bildung von Kohleflözen herrschten Ähnliche Kohlevorkommen finden sich auch in kleinen inneralpinen Neogenbecken entlang der Mür-Mürz Furche (z. B. Fohnsdorf, Leoben und Parschlug), die belegen, dass dieser Ablagerungsraum weit in den Bereich der heutigen Alpen hineinreichte.

Vor etwa 13 Millionen Jahren setzte eine zunehmende Abschnürung der südsteirischen Meeresbucht von den Weltmeeren ein. Der Salzgehalt dieses Restmeeres begann zu sinken und ein Großteil der hier lebenden Meeresorganismen starb aus. Lediglich einige wenige Arten konnten sich an die geänderten Umweltbedingungen anpassen. Mit der weiteren Aussüßung dieses Gewässers wurden vor etwa 9 Millionen Jahren auch die letzten Relikte einer einst reichen Meeresfauna von einer reinen Süßwasserfauna verdrängt. Zusätzlich wurden über Flüsse riesige Mengen von Sand, Schlamm und Schotter aus dem Alpenraum in diesen See gefördert sodass er schließlich verlandete. In den Uferbereichen dieses Sees und entlang der Flüsse konnten sich sumpfige Areale bilden, in denen (ähnlich wie zuvor im weststeirischen Kohlerevier) Kohleflöze entstehen konnten (z. B. bei Ilz). Vulkanausbrüche vor etwa 1 Million Jahren im Bereich von Gleichenberg, am Stradner Kogel, in Riegersburg und bei Kapfenstein sind überraschend junge Zeugnisse der feurigen Vergangenheit des Steirischen Neogenbeckens.

Letzte geologische Ereignisse, die die gesamte Steiermark betrafen waren die Eiszeiten vor etwa 500.000 bis 10.000 Jahren. Die Ursachen für die Klimaschwankungen, die zur mehrfachen Vergletscherung des Alpenhauptkammes und damit auch großer Teile der Obersteiermark führten, sind auch heute noch nicht restlos geklärt. Große Talgletscher konnten sich vor allem in den inneralpinen Flusstälern (z. B. oberes Murtal, Ennstal, Palten-Liesingtal) bilden. Die tieferen Lagen blieben zwar eisfrei, doch kann man für die südliche Steiermark Klimabedingungen annehmen, wie sie heute in Alaska oder Sibirien herrschen (die Schneegrenze lag während der letzten Eiszeit etwa 1400 m tiefer als heute). Im Gegensatz zu den zumindest vier im Alpenraum nachgewiesenen Eiszeiten war es in den Zwischeneiszeiten teilweise sogar wärmer als heute.

Abb.1: Rekonstruktion der geographischen Verhältnisse im Bereich des Steirischen Neogenbeckens vor 15-, 12-, 9- und 6 Millionen Jahren (von unten nach oben).

Abb. 2: die südsteirische Meeresbucht vor etwa 15 Millionen Jahren.

Abb 3: Der Basaltsteinbruch von Weitendorf., ein vor 15 Millionen Jahren aktiver Vulkan